▲米奇米妮88歲生日快樂資料照。(圖/翻攝自日本迪士尼臉書粉絲專頁)

作者:黃宗慧

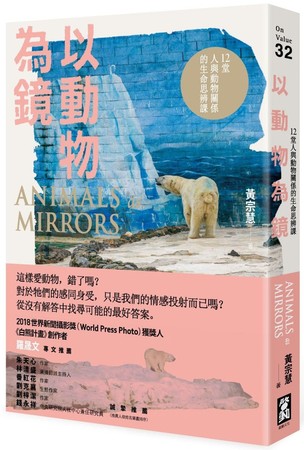

摘自:啟動文化《以動物為鏡:12堂人與動物關係的生命思辨課》

●精選書摘

說到迪士尼動畫,人們很容易一致聯想到它們所打造的「動物王國」,但該如何評價這個動物王國對真實動物的影響?看法就未必會那麼一致了。如同第一章曾論及的化人主義一詞,關於「迪士尼化」(Disneyfication)正負面看法的論辯,也依然是進行式。

在一九九八年出版、中譯本二○○二年問世的《動物權與動物福利小百科》中,迪士尼化一詞是被用來代表一種相當負面的擬人化方式,因為它可能直接導致「孩童傾向於錯誤詮釋動物及其行為,而這錯誤詮釋有時會帶來悲劇的結果:畢竟物化動物會使動物被看成可販售的物品,間接助長了寵物工業的發展。」

證諸迪士尼,因為把動物刻畫得太討喜可愛、造成相關寵物市場興起,而衍生其他問題的例子,除了大眾所熟知的《101忠狗》(101 Dalmatians)造成大麥町熱,《海底總動員》(Finding Nemo)造成珊瑚礁魚類被捕捉的趨勢攀升之外,其實還有《鼠膽妙算》(G-force),曾造成紅極一時的天竺鼠在失寵之後大量被棄至收容所。天竺鼠本來就因為取得容易,是許多家庭衝動購買下的「第一隻寵物」,電影把牠們塑造成動作明星之後,天竺鼠作為寵物的趨勢又再次升溫,然而不少兒童隨即發現真實的天竺鼠遠比電影中的形象無趣得多,於是便因期待落空而棄養。事實上,連以老鼠為主角的《料理鼠王》(Ratatouille),都曾讓英國的寵物連鎖店在寵物鼠的銷售上成長了百分之五十。(註1 )而有越多因不了解所造成的衝動購買,自然就可能有越多不負責任的棄養。

呼應上述觀點的動保人士並不罕見,例如美國自然哲學家舍帕爾得(Paul Shepard)便相當嚴厲地表示,雖然迪士尼以充滿感情的方式把動物卡通化,和把動物作為農耕工具或醫學實驗對象的做法,看似是完全極端的兩種狀況,然而一旦仔細檢視背後的態度,卻會發現「都是同一塊布裁出來的」。迪士尼刻劃出可愛、無助的動物寶寶,依然是不把動物視為真實存在的生命、只想滿足人類需求的結果,所以才會為了娛樂孩童,不惜任意拆解、重組動物的面貌與形象。(註2)

但另一方面,我們也總能看到支持迪士尼作法的評論者,例如英國學者萊斯利(Esther Leslie)就認為,迪士尼影片其實能喚醒成人逐漸失去的、那種與萬物共感的能力。因為影片中不論是動物、花草樹木甚或是機器,都和人一樣,是可以互動、產生共鳴的對象。這種相反的立場也提醒了我們,在評估動畫電影對真實動物的影響時,必須把更多可能性考慮進來,而不同影片如何以不同手法再現動物,也需要有個別不同的分析,而不應太快認定動畫的想像成分必然有助或有礙動物保護教育。(註3 )

值得注意的是,萊斯利對迪士尼如此正面的評價,是源自於德國思想家班雅明(Walter Benjamin)對早期米老鼠卡通的肯定,而班雅明對米老鼠的鍾情,其實卻又是同時代的另一思想巨擘阿多諾(Theodor Adorno)所批評的。顯然從以前到現在,迪士尼總能引起熱鬧的討論與紛歧的看法。也因此,在我們試著探討今天的迪士尼動畫是否隨著動物倫理觀念的進步而與時俱進之前,不妨先回顧一下米老鼠曾引起的「思想家大對決」。

▲香港迪士尼米奇資料照。(圖/記者季相儒攝)

習慣了米老鼠可愛形象的人,恐怕很難想像早期迪士尼卡通裡的米老鼠其實有著完全不同的面貌。打從「出道」的第一部影片《蒸汽船威利號》(Steamboat Willie)起,米老鼠就是個「無樂不作」的角色。牠把母牛的牙齒當成木琴來敲打、乳房當成風笛來演奏,還把火雞的尾巴擰下來替代失事飛機的機尾,或是不顧米妮的推拒總想霸王硬上弓⋯⋯那麼班雅明為何要替這種把施虐當有趣的表現護航呢?這其中自有他的歷史因素:一次大戰帶來的創傷,讓原本篤信經驗累積或文明傳承的人們感到幻滅,而當傳統經驗變得不值得信賴時,不按牌理出牌的米老鼠卡通反倒成為寄託所在──如果卡通裡主角的手臂可以被偷走、樹上的水果可以像充氣球似地瞬間圓熟、米妮的燈籠襯褲可以變成救難降落傘,還有什麼不可能呢?只要願意跳脫傳統經驗認知的侷限從頭來過,美好的願景還是可能實現。這種對烏托邦、新世界的想望,是班雅明選擇去看米老鼠卡通中美好面向的主要原因。

更何況,早期米老鼠卡通中關於科技與自然結合的豐沛想像,從今天「後人類主義」(Posthumanism)的角度來看,甚至是提早預示了「我們都是賽伯格(cyborg)」這種「人機合體」的可能性。就像《蒸汽船威利號》裡的那頭羊,牠把米妮的小提琴和樂譜〈稻草中的火雞〉吃進肚子之後,竟成了手搖留聲機,只要米老鼠不斷旋轉羊尾巴,像上緊發條一般,樂曲就能從羊的口中吐露出來。即使在班雅明的時代還沒有「後人類」這樣的詞語,但他已然發現,米老鼠生活中的奇蹟超越了科技的神奇;而米老鼠的存在,也因此為當代人提供了一個足以彌補日常哀愁與挫折的夢境。班雅明還樂觀地認為,透過這個能為現代生活的夢魘提供安慰效果的美夢,人們將可能避免走向集體瘋狂,因為甚至連那些關於虐待或被虐的幻想都已經透過卡通來發洩了,那麼,具有危險性的幻想真的滋長成為現實的可能性,也就降低了。(註4 )

知名思想家班雅明,在二戰期間因躲避納粹而自殺。

但是阿多諾對迪士尼卻有完全不同的評價,他不但覺得依賴卡通來紓壓只是一種逃避,更在意那些涉及虐待與攻擊的嬉鬧片段可能產生的負面影響。他認為當卡通中的主角像垃圾般被拋來擲去,觀眾卻哈哈大笑的時候,娛樂很可能已經變質成為殘酷,而隨著影片大笑的觀眾,則成了「認同攻擊者」的一群。認同攻擊者這個概念,原本是兒童精神分析師安娜.佛洛伊德(Anna Freud)所提出的。她在超我(superego)還未發展成熟的孩童身上經常看見這種防衛機轉,當他們面對權威的要求感到無所適從、想要反抗又害怕被懲罰時,就會以為只要自己也佔據了攻擊者的位置,便能解決一切的衝突。

安娜.佛洛伊德曾以一個六歲男童的個案來說明上述的理論:這名男童在某次看牙之後來到她的診間時,出現重複削鉛筆再把筆尖弄斷的行為,應對之間也表現出前所未有的高度攻擊慾。原來他一向不怕看牙,甚至還會嘲笑別人對牙醫的恐懼,這次卻被牙醫這個「攻擊者」弄痛了,於是他就把自己也變成攻擊者,以展現敵意來發洩壓力並壯大自我。其他像是怕被很兇的大人責罵,於是自己搶先一步怒容滿面;或是怕黑暗的走廊鬧鬼,就想像自己是鬼,創造出各種怪異的姿勢奔跑通過走廊,都是安娜.佛洛伊德觀察到的類似案例。由此觀之,如果觀眾看到迪士尼卡通裡的角色被折騰,就開心大笑,渾然不覺自己在日常生活中可能正是卡通裡那種受到不公待遇、被惡整的受害者,那麼就像退化回到孩童的階段,以為只要站到攻擊者的那邊去,譏笑受害者,自己就變得強大了。這種退化的表現,正是阿多諾所要批判的,一種無法正面迎擊問題的防衛機轉。

如果說米老鼠卡通是一種防衛機轉,甚至是「集體幻想」,那麼阿多諾和班雅明對迪士尼的迥異評價,某種程度上正指出了幻想所能發揮的最好作用,以及可能帶來的最壞影響:我們需要幻想來宣洩壓力,但如果分不清幻想與真實的差別,就可能帶來災難。雖說兩位思想家大致代表了兩種極端,但阿多諾對迪士尼的嚴厲批評,還是使得班雅明稍微修正了他的立場,承認迪士尼卡通有時確實呈現出對獸性與暴力的默許,後期的米老鼠卡通更曾讓人聯想起中世紀的屠殺場景。有趣的是,今天針對迪士尼的批評,部分來自於迪士尼提供了太可愛的動物形象,因而有誤導、失真之虞,但關於早期迪士尼的爭議,卻是在於是否太暴力、太把虐待當有趣。

直到一九三○年代開始,迪士尼才逐漸「淨化」米老鼠的形象,讓牠變得越來越可愛、正派,而不再是初登場時那個有些野蠻的米老鼠。也就是說,班雅明所欣賞的那個,總像是在嘲弄中產階級故作文明的米老鼠消失了。但是以暴力來製造笑點的橋段卻沒有消失,只是施虐或受虐的對象,轉成了唐老鴨。

▲上海唐老鴨資料照。(圖/翻攝Yami芽米微博)

例如在一九四二年的《服務生唐老鴨》(Bellboy Donald)中,只因旅館老闆訓誡服務生要牢記「客人永遠是對的」,所以唐老鴨即使面對奧客的惡整也只能忍氣吞聲。牠遭到的虐待包括被踢、被毆、制服被撕爛、被故意亂丟的香蕉皮絆倒等等,而每次的惡整都還伴隨著奧客得意的大笑,以至於故事最後,唐老鴨忍無可忍,以暴制暴地痛打奧客一頓,然後齜牙咧嘴地大笑。這種以牙還牙的橋段並非偶一為之,而是該時期唐老鴨卡通慣用的「笑料」。

同年的《唐老鴨打雪仗》(Donald's Snow Fight)更讓唐老鴨與唐小鴨叔侄之間相互報復、反目成仇,先是唐老鴨用雪橇衝撞毀掉唐小鴨們精心堆砌的雪人,還因此笑得在地上打滾,再換唐小鴨們用偽裝成雪人的石像引誘唐老鴨衝撞過來,然後看著牠撞得眼冒金星,換牠們哈哈大笑。直到現在,許多卡通的搞笑依然頗倚賴這類的鬧劇(slapstick)傳統,不時出現登場人物們互相往臉上砸蛋糕、絆倒對方、或被打到頭上腫出一個大包等場景。

其實,上述兩位思想家在歧異中也還是有共識,他們都承認,如果看到別人倒楣受罪而樂不可支地發笑,這種笑確實多少沾染了施虐慾的色彩。只是,閱聽大眾若是因為卡通人物受虐而發笑,這代表什麼意義,兩人的評論又變得完全相反。阿多諾憂心,觀眾集體施虐狂式的笑,會強化對於攻擊者的認同;班雅明則預測,透過看卡通時的大笑把人性中必然存在的攻擊慾發洩出來,反而有助於降低施虐的傾向。如何看待視覺文化中嘻笑呈現的暴力虐待,迄今也仍是一個值得討論的問題。但關於此類問題的答案,恐怕亦如阿多諾與班雅明的不同調一般,會持續引起論辯。

詩人波特萊爾(Charles Baudelaire)在〈論笑的本質〉(On the Essence of Laughter)一文中曾說,看見別人跌倒就發笑的人,無意識中想的是:「看看我,我走得多麼挺直!要是我才不會笨拙到連走路也會跌倒。」然而我們一旦套用這樣的邏輯來分析觀看卡通中施虐橋段會發笑的觀眾,又顯得太過嚴肅。畢竟如果連觀看卡通也得一本正經,擔心自己訕笑卡通人物所遭受的災難,會不會就代表自己優越感太強或有施虐慾,恐怕真的會讓現實生活的壓力完全沒有紓解的管道。但話說回來,這又並不表示暴力場景只要被卡通化、幽默化,我們就應該認定「笑一笑,沒關係」。有沒有關係,還是要依施虐或受虐橋段出現的脈絡、頻率、甚至暴力的程度等等來判斷,無法有一個制式、放諸四海皆準的答案。

如果單以迪士尼來說,其實早期米老鼠或唐老鴨卡通裡那種以施虐為樂的橋段已經相當少見,不僅如此,迪士尼還很有意地往越來越符合動物保護趨勢的「政治正確」方向前進。雖然個別影片的成果或許不同,但我們確實看到今日的迪士尼,努力想交出一張不同以往的成績單,這或許多少也反映了動物倫理的意識,終究是開始成長了吧!

本章的以下兩節,將先以《動物方程市》(Zootopia)與《海底總動員》來檢視一下迪士尼所交出的成績單,最後再以夢工廠所推出的人氣系列《馬達加斯加》(Madagascar)三部曲作為比較,討論以推動動保的效果而言,是否成也動畫、敗也動畫?

(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤:https://goo.gl/MyKwZB)

註解

1、以上數例均摘自網路資料“Losing Nemo and Dory”一文的分析,除了迪士尼以外,其他被該文列入討論的,最早可溯及一九四三年的米高梅電影《靈犬萊西》(Lassie Come Home),這部電影讓蘇格蘭牧羊犬「大紅」,卻也讓不了解這種狗的特殊習性卻貿然飼養的觀眾,成了不適任的飼主。至於一九九五年的澳洲電影《我不笨,所以我有話說》(Babe),雖然因為作為主角的小豬Babe萌樣吸引無數觀眾,使得豬肉的消費量隨著電影的走紅而降低,但亦帶動了把豬當寵物飼養的風氣,造成負面的影響。片中體型不變的「小」豬其實是一再替換「演員」上場的結果,但想把豬當成寵物來養的人,卻未必已充分了解:豬很快就會長得很大,並不適合作為家庭寵物。

此外,《忍者龜》(Teenage Mutant Ninja Turtles)系列電影造成的問題也相當嚴重,發現烏龜完全不像電影所刻劃的那麼「酷」之後,甚至有棄養者直接把烏龜沖入下水道──而在電影的原初設定裡,忍者龜就是失寵被沖入下水道之後,才基因突變而具有人形的,若要說電影造成「誤導」,也並不為過。最近期的例子,則屬《哈利波特》(Harry Potter)所造成的貓頭鷹狂熱,儘管許多國家禁止將貓頭鷹當寵物飼養,但《哈利波特》的風靡全球,仍讓這種就習性而言完全不應被馴養的物種持續被捕捉、甚至也難逃流落至收容所的命運。

2、可參見The Others: How Animals Made Us Human一書。至於《動物權與動物福利小百科》,則是點名迪士尼一九九四年最賣座的《獅子王》(The Lion King)電影,認為其中王室的成員說話帶有英國腔,而反派的鬣狗,則像是一口「黑人英語」,或像是拉丁美洲人的口音,這是假「動物王國成員」之名行種族歧視之實,於是「壞」的動物角色總是呼應了主流觀點對某些「人」的刻板印象,而這樣的做法顯然並不在意真實動物的景況,只是想把文化中的刻板印象複製到動物身上去。

3、可參考Hollywood Flatlands: Animation, Critical Theory and the Avant-garde 一書。

4、後人類主義的派別相當多,其中過度擁戴以高科技來突破人類限制的派別,雖然不時被詬病為自大的「超人類主義」(transhumanism),但也有些後人類主義者對科技的強調,是想打破保守封閉的人類中心主義。在這類評論者的眼中,科技猶如為現今的人類接上了讓他們變得更強大的「義肢」,例如今天高度仰賴3C產品的我們,某種程度上其實總已是接上義肢的狀態,而非自給自足的「能者」;也就是說,我們早已是與他者合體、被異質入侵的賽伯格了!和超人類主義不同的地方是,這裡的重點不在於頌揚科技,而在於期待人類能以更開放的態度接納他者。

★本文經啟動文化授權,摘自《以動物為鏡:12堂人與動物關係的生命思辨課》。

★吃肉的人有資格聲稱自己愛動物甚或做動保嗎?這樣不是很偽善?只選擇性地愛某些動物不對嗎?

★喜歡可愛動物是天性,為什麼會被批評?

★動保人是不是都是基於人際關係的失敗才把情感投射在動物身上?像是那些稱動物為毛小孩的人,是不是只是在尋找替代性滿足?

★「弱肉強食,適者生存。」人也是動物,所以人利用動物或甚至虐待動物有什麼錯?

★動物園的存在有什麼不好?如果棲地都被破壞了,極端氣候又對野生動物的生存造成威脅,讓牠們在動物園生活不是更符合動物福利?

★我們怎麼確定「動物福利」不是出於一種擬人化的想像投射?會不會我們為動物設想的根本不是動物需要的?

讀者迴響